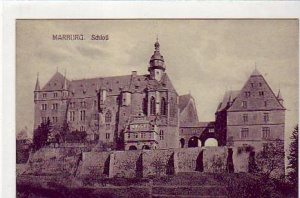

Marburger Schloss

Das Marburger Schloss gehört zu den prägnantesten Bauwerken in der Stadt Marburg. Es wurde als Burg im 11. Jahrhundert angelegt und ist neben seiner historischen Bedeutung als erste Residenz der Landgrafschaft Hessen von großem kunst- bzw. bauhistorischem Interesse.

Lage und bauliche Situation

Weithin sichtbar erhebt sich das Marburger Schloss westlich über der Stadt und dem in nord-südlicher Richtung verlaufenden Lahntal. Der Schlossberg hat eine Höhe von 287 m ü. NN und bildet einen Ausläufer des Marburger Rückens – einem Buntsandstein-Hochland. Durch die relativ steilen Talflanken bestand hier eine sehr gute fortifikatorische Ausgangslage für die Errichtung einer mittelalterlichen Burg, die in der Folgezeit und bis in die Gegenwart zahlreiche bauliche Veränderungen erfuhr.

Den Kern des Schlosses bildet eine nach Osten offene, hufeisenförmige Anlage um einen schmalen Innenhof. Man unterscheidet den sog. Landgrafenbau mit der Schlosskapelle im Süden und den Frauenbau oder die Kemenate im Westen. Im Norden stehen der Saal- bzw. Fürstenbau und das jüngere Leute-Haus oder Küchenhaus. Eine Verbindung zwischen der Schlosskapelle und dem Leutehaus stellt die Sakristei über dem Osttor her. Unterhalb des Schlosses liegen die ehemalige Landgräfliche Kanzlei und die Wolfsburg, welche gemeinsam das Stadtbild Marburgs nach Süden hin prägen.

Bedeutung und heutige Nutzung der Anlage

Neben seiner historischen Bedeutung als erste Residenz der Landgrafschaft Hessen ist das Schloss von großem kunst- bzw. bauhistorischem Interesse. Dies betrifft neben den Bauteilen aus dem 11./12. Jahrhundert vor allem die Burg aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, die noch heute den Gesamteindruck der Anlage wesentlich bestimmt. Die Schlosskapelle und der Saalbau mit dem Großen Saal bzw. Fürstensaal, der zu den größten und qualitätvollsten profanen gotischen Sälen in Mitteleuropa gehört, sind herausragende Leistungen der europäischen Burgenarchitektur.

Heute wird das Schloss in Teilen vom Marburger Universitätsmuseum für Kulturgeschichte im Wilhelmsbau und für kulturelle Veranstaltungen wie z. B. für Theateraufführungen des Hessischen Landestheaters im Fürstensaal genutzt. Eine Besichtigung der Anlage ist möglich. Im Rahmen von Führungen können die Kasematten beim Schloss sowie der Hexenturm besichtigt werden. Die Nebengebäude Marstall, Zeughaus sowie die ehemalige Schmiede beherbergen seit 1946 das Collegium Philippinum der Hessischen Stipendiatenanstalt.

Die Region um Marburg im frühen und hohen Mittelalter

In der zweiten Hälfte des 9. bis Mitte des 10. Jahrhunderts waren die Konradiner das mächtigste Geschlecht der Region, dem Oberlahngau. Ihr bedeutendster Vertreter Konrad I. der Jüngere wurde 911 zum ostfränkischen König gewählt. Bereits in der Mitte des 10. Jahrhunderts – infolge des Niedergangs der Konradiner während der Regierungszeit von Kaiser Otto dem Großen – fielen die unweit Marburgs gelegenen Reichsgüter wie Wetter (Hessen) nördlich von Marburg an das Reich zurück. Die Anfänge der Burg Marburg wurden und werden häufig mit den Konradinern in Verbindung gebracht, wofür es jedoch zumindest in den schriftlichen Quellen keine Hinweise gibt.

König Konrad II. belehnte den aus Schwaben stammenden Grafen Werner mit der im 10. Jahrhundert entstandenen Grafschaft Maden im Raum Kassel-Fritzlar-Homberg-Melsungen, aus der im Laufe der folgenden zwei Jahrhunderte die Grafschaft Hessen wurde. Die Grafen Werner starben 1121 aus, und ihre Grafschaft wurde anschließend an das Geschlecht der Gisonen vergeben, ein zu diesem Zeitpunkt bedeutendes Adelsgeschlecht im Gebiet des heutigen Mittelhessen. Ihre Stammburg Hollende lag westlich von Wetter bei Treisbach. Sie waren Reichsvögte des um 1015 gegründeten königlichen Kanonissenstifts Wetter und als solche mit königlichen Gütern unweit von Marburg belehnt. Bereits ein Jahr nach der Vergabe des Werner’schen Erbes an Giso IV. starb dieser, und mit dem Tod seines Sohnes Giso V. erlosch 1137 auch dieses Geschlecht in der männlichen Linie. Wohl noch vor 1122 hatte Giso IV. seine Tochter Hedwig mit Ludwig I., dem Sohn des Grafen Ludwig des Springers von Thüringen, verheiratet. Nach dem Tod Gisos IV. heiratete dessen Witwe Kunigunde von Bilstein noch 1122 den Bruder Ludwigs, Heinrich Raspe I. Damit bzw. endgültig nach dem Tod Gisos V., des letzten Gisonen, fiel deren Erbe an die Ludowinger, die Grafen bzw. ab 1131 Landgrafen von Thüringen, die damit ihre Herrschaft weiter auf das heutige Ober- und Niederhessen ausdehnen konnten.

Wer im 11. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts vor den Ludowingern die Herren über Marburg und das Umland waren, geht aus den Quellen nicht eindeutig hervor. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass die Gisonen Gründer der Burg und auch des Ortes waren. Aufgrund neuerer historischer Untersuchungen sollen jedoch nicht die Gisonen, sondern die Grafen von Gleiberg aus dem mittleren Lahntal in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts die Herren der Marburg gewesen sein.

Marburg unter den Thüringer Landgrafen

In der ersten urkundlichen Nennung Marburgs 1138/39 erscheint unter anderem ein Lu˚dewicus de Marburg zusammen mit weiteren Ministerialen des Landgrafen Ludwig I. von Thüringen. Spätestens um 1140 existierte in Marburg eine erste Münze, die eine Marktsiedlung voraussetzt. Offenbar geht die Aufwertung des Ortes zum Markt auf Landgraf Ludwig I. zurück. Mit ihr werden wohl auch Baumaßnahmen in der Burg verbunden gewesen sein. Unter Graf Heinrich Raspe II. (1140–1154/55) wurden mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Burgen Marburg, Gudensberg und Kassel erneuert und ausgebaut. In einer Urkunde Kaiser Friedrichs I. wird 1174 ein Conradus de Marburg genannt. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts urkundeten die Landgrafen von Thüringen mehrfach in der Burg oder Stadt Marburg. Hier saßen die wichtigsten ludowingischen Ministerialen in Oberhessen, die späteren Schencken zu Schweinsberg.

Marburg als Teil der Landgrafschaft Hessen

Nach dem Aussterben der Landgrafen von Thüringen 1247 sollte die Landgrafschaft zunächst an die Wettiner fallen, doch machte Sophie von Brabant (1223–1275), eine Tochter der Hl. Elisabeth von Thüringen (1207–1231), ab 1248 ebenfalls Erbansprüche für ihren Sohn Heinrich geltend. Als Ergebnis des hessisch-thüringischen Erbfolgestreits 1247–63 wurde der hessische Teil der Landgrafschaft abgespalten und so eine neue Landgrafschaft Hessen geschaffen, deren erster Herrscher Heinrich I. (1256–1308) war. 1292 wurde er von König Adolf von Nassau in den erblichen Reichsfürstenstand erhoben und die Landgrafschaft Hessen damit offiziell reichsrechtlich anerkannt. Die Bemühungen um Anerkennung und letztendlich der Erfolg spiegeln sich entsprechend auch in umfangreichen Baumaßnahmen, die den Anspruch des Landgrafen auch nach Außen dokumentieren sollten.

Heinrichs Sohn Otto (1308–1328) verlegte schon 1308 den landgräflichen Sitz nach Kassel, und Marburg verlor entsprechend an Bedeutung. Zwischen 1458 und 1500 residierte hier noch einmal eine Nebenlinie unter Heinrich III. (1458–1483) und Wilhelm III. (1483–1500). Eine stärkere Rolle in der politischen Entwicklung spielte das Marburger Schloss jedoch erst wieder unter Landgraf Philipp dem Großmütigen (1518–1567), dem eine Einigung Hessens gelang, der 1526 hier die Reformation einführte und die erste protestantische Universität gründete. Im Schloss fand im Oktober 1529 das Marburger Religionsgespräch zwischen Martin Luther und Ulrich Zwingli statt. Nach Philipps Tod 1567 wurde Marburg unter Ludwig IV. von Hessen-Marburg (1567–1604) zum dritten Mal Residenz einer der vier Teilgrafschaften.

Die Geschichte Marburgs seit dem Dreißigjährigen Krieg

Im Dreißigjährigen Krieg kam es 1623 zur Einnahme der Stadt und Festung Marburg durch die Truppen Tillys. Nach dem Hessenkrieg wurden sie 1648 von der Linie Hessen-Darmstadt an Hessen-Kassel zurückgegeben. Marburgs Bedeutung sank zunehmend, es spielte nur noch eine Rolle als Verwaltungssitz und militärischer Stützpunkt. In der Folgezeit, besonders zwischen ca. 1700 und 1740, kam es zu einem umfangreichen Festungsbau. Bereits im Siebenjährigen Krieg 1756–63 wurde Marburg wiederum mehrfach erobert, wobei sich zeigte, dass die Festung den militärischen Entwicklungen nicht mehr entsprach. Ab 1770 wurde deshalb damit begonnen, die Festungsanlagen zu schleifen. Endgültig aufgegeben und gesprengt wurde die Festung 1807 nach der Besetzung durch die Truppen Napoleons.

Ab 1809 wurde das Schloss als Gefängnis genutzt, das erst 1869 nach Kassel verlegt werden konnte. Viktor von Meibom: „Zugleich (1851) wurde mir die obere Leitung über das Stockhaus übertragen, welches im Marburger Schloß untergebracht war. Nach dem damaligen kurhessischen Recht war die Eisen- und Stockstrafe die schwerste Freiheitsstrafe, welche nur bei Männern Anwendung fand und von der Zuchthausstrafe durch schwerere Arbeit und das Tragen eiserner Beinschienen sich unterschied. Zu meiner Zeit befanden sich in dem Marburger Schloß 180 bis 240 Schwerverbrecher, darunter viele zu lebenslänglicher Eisenstrafe verurteilt oder dazu anstatt der Todesstrafe begnadigt.“ 1866 war Kurhessen durch Preußen annektiert worden, was gleichzeitig das Ende des Kurfürstentums Hessens bedeutete. 1869/70 zog das Preußische Staatsarchiv in das Schloss ein und blieb der Hauptnutzer, bis es 1938 einen Neubau in der Stadt bezog. Während des Zweiten Weltkrieges stand das Schloss zum großen Teil leer. 1946 gelangte es in den Besitz der Philipps-Universität Marburg, und 1976 begann der inzwischen abgeschlossene Umbau zum heutigen Museum.

Text: Wikipedia

Liste der Autoren

Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen von Wikipedia beschrieben.